“35歲,背著是個包袱,放下是墊腳石,踩著就能邁過這個坎。”在前不久的《年方35》短片中,魏建軍的話擊中了很多人的內心。

35歲,一個與“事業瓶頸、育兒、贍養老人”狹路相逢的年紀,確實充滿了人生的掣肘。你說像25歲一樣輕裝上陣吧,不可能;像55歲一樣認命吧,不甘心也做不到。怎么更好地邁過35歲這個坎,確實需要思考。

魏建軍的話給出了一些啟發,重點就在“墊腳石”三個字。仔細想,人生到35歲,除了不能跟25歲拼年輕和自由,其實是積累了閱歷、技能、經驗、學習力和理解力等諸多優勢的,這些優勢就是“墊腳石”,運用得好就能更順利地開啟下一程。

除了個人,企業也是如此。今年是汽車成立35周年,在這個重要節點,汽車行業進入極度內卷,就像魏建軍說的,“挑戰、質疑、冷眼”,長城汽車全都經歷過。所以,魏建軍與屏幕前的觀眾共勉——大家一起把“包袱”變成“墊腳石”。

什么是長城汽車的“墊腳石”?其實還挺多的,就像我們平時忽視的自身優點。

核心零部件

長城汽車重要“墊腳石”

這些年,憑借新能源智能化領跑,我國開始從“汽車大國”向“汽車強國”挺進。很多網友理解的是,汽車強國就是造出更高端的車、實現更多的出口。其實不是這么簡單,真正的汽車強國,得是從“技術定義權、產業鏈控制力、全球品牌溢價、綠色領導力、生態協同力”五大方面來實現。

要實現汽車強國,就得在這五大方面,都有能躋身全球市場的汽車強企。比如我們以前說歐美日韓汽車工業強,說的僅僅是他們能打造世界級豪華品牌,能把車賣到全世界嗎?不是,說的還是他們在這五大方面的整體實力。

“巴黎協定”后,我國汽車工業發展化壓力為動力,加速新能源智能化轉型,短短十年,新能源汽車引領全球發展,可以說在這五大方面有了很大提升。比如電池、智能輔助駕駛、材料、裝備、高端市場的定價能力、低碳化、跨界融合等,涌現出了不少領先的自主企業和國產品牌。

如果我說這其中就有長城汽車及其旗下零部件企業,你會作何感想?坦克、歐拉、長城炮,這些整車品牌在海外市場的口碑和溢價表現,尤其是坦克在海外市場定價已經比肩甚至超越日韓,部分車型看齊奧迪就不說了。說說長城汽車零部件。

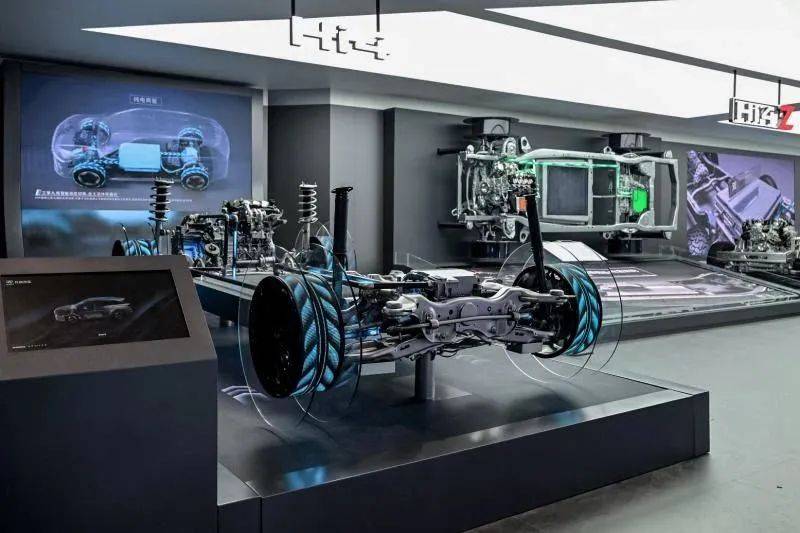

通過公開信息可以看到,長城汽車旗下目前擁有12家專注關鍵領域的核心零部件企業,覆蓋動力電池、動力總成、智能座艙、底盤和車身模具、鋁合金鑄造、氫能、自動駕駛等。

但這不是重點,重點是這其中已經有3家零部件企業躋身“2025年全球零部件百強榜單”,分別是:蜂巢汽車科技(第64位,營收36.27億美元),精工汽車(第77位,營收30.69億美元),諾博汽車(第78位,營收30.51億美元)。長城汽車也因此成為唯一擁有3家全球百強零部件子公司的中國車企。

在2025年全球汽車零部件供應商百強榜中,共有15家中國企業入圍,位居日本(22家)、美國(18家)、德國(16家)之后,中國零部件已經明顯發出了崛起信號。長城汽車旗下3家零部件企業位列其中,既令人吃驚,更令人興奮。

一位零部件企業人士表示,百強榜數據所反映出的趨勢,已不僅僅是周期性波動,而是全球汽車零部件產業正在經歷一輪結構性調整。這意味著隨著新能源智能化趨勢加深,中國零部件企業在全球汽車工業中的地位和份額也愈發提高。說實話,這才是成為汽車強國的重要根基之一。

長城汽車3家百強零部件企業中,蜂巢汽車科技業務領域為動力總成(發動機、變速器、電驅動系統),代表產品是長城自研的9DCT變速器、Hi4電混系統。

精工汽車業務領域為底盤、車身模具及鋁合金鑄造,其鑄造精度達到±0.02mm。精工汽車的覆蓋件模具100%自研,其技術壁壘也賦予了自身優秀的全球競爭力,目前,除了參與長城多款車型核心部件開發,精工汽車的海外業務占比已超60%,供貨勞斯萊斯、奔馳、雷諾。

諾博汽車業務領域主要是智能座艙、內飾及橡膠系統。諾博汽車目前在全球擁有12個研發中心,主導AI視覺檢測等數字化升級項目,技術適配寶馬等。諾博汽車今年也是連續第4年入圍全球百強零部件,而且在國內汽車供應鏈百強排行榜上,已升至第20位,智能化業務增速顯著。

其實除了進入全球百強的3家零部件企業,長城汽車旗下的蜂巢能源也是極具發展潛力的動力電池潛力股。蜂巢能源的“無鈷+短刀”電池技術,可謂進行了一場“技術拓荒”,不僅避開比亞迪長刀鋒芒另辟蹊徑,更驗證了其可行性和重要性。

去年,蜂巢能源的出貨量是27萬套。2025年上半年,蜂巢能源的出貨量已達88萬套(短刀電池60萬套+堡壘電池28萬套),海外占比達到30%,增長迅速。

從動力總成到動力電池,從智能座艙到自動駕駛,還掌握有氫能和“汽車之母”的模具,同時又已坐擁3家百強零部件企業,還有其他正在向前發展的零部件企業。

這些優勢傍身,可不正是長城汽車順利跨過35歲,全力開啟下一程的優質“墊腳石”嘛。

“森林生態”戰略

邁進新時代的“指南針”

如果說零部件體系是長城汽車的重要“墊腳石”,那面對自身新階段發展和新時代變革的交疊,“森林生態”戰略可以說是長城汽車正在攥著的重要“指南針”。

2018年,長城汽車做出一個重要決定,即將旗下各零部件事業部獨立成各個子公司,不僅參與內部供應,更要參與市場競爭向外發展。這個決定奠定了如今長城汽車零部件供應體系的蓬勃基礎,其實也為之后的“森林生態”戰略提供了生長土壤。

2020年,魏建軍首次提出“森林式生態模式”,強調構建“獨立多元、共生共存”的技術與產業體系,旨在打破傳統車企垂直整合的局限。

2022年,總裁穆峰明確將“森林生態”定義為長城轉型的核心戰略,覆蓋智能化、新能源全產業鏈布局。總的來說,這是一套面向新能源與智能化時代構建的核心競爭力體系,包含架構、技術、運營等全方位的生態共生和互哺。

其架構,是形成多層次共生體系,比如:頂層的品牌矩陣(、魏牌、坦克、歐拉、皮卡等);中層技術平臺(檸檬、坦克、咖啡智能);底層技術子公司群(零部件體系)。

其技術布局,則是全域自主可控的“混動、純電、氫能”新能源三軌并行,和智艙、智駕的智能化雙擎驅動。

其運營機制,就是同時推進內部協同共生與外部市場化競爭,保持兩者動態平衡和互為促進。這樣做的優勢非常明顯,不僅通過“賽馬機制”激發了各個環節和子公司的創新活力與研發能力,同時實現了技術復用與成本優化。

長城汽車的“森林生態”,可以說不僅支撐了自身向“全球化智能科技公司”轉型,也為中國車企提供了一條抗衡特斯拉、豐田的差異化路徑。

掌握生態,才能在未來三十年掌握話語權——這從零部件子公司目前不僅實現了長城汽車的“技術自主可控”,更在進行“全球市場擴張”,并且助推長城汽車踐行整體全球化目標,就可窺一斑。

全球化視野

長城汽車發展的“路線圖”

說到全球化,有了“墊腳石”、“指南針”,必然該有“路線圖”。全球化就是長城汽車接下來全力以赴的路線和方向,這也符合汽車強國發展所需。

長城汽車是較早開啟海外征途的自主車企之一,早在1997年就以產品貿易形式開啟了海外探索。2019年更是早于中國汽車出海潮,在俄羅斯、泰國、巴西建立全工藝整車工廠,實現本地化生產。

這幾年,國內車市競爭激烈無序,內卷不斷加劇。內卷的惡果大家也看到、感受到了,行業亂象頻出、企業增收不增利、供應鏈資金幾近斷裂、個人出力多收益少。

魏建軍是公認的行業反卷斗士,一直在堅持呼吁反內卷。但其實最難能可貴的,并非魏建軍的呼吁,而是長城汽車身體力行加速“向外求取”。

“向外開疆擴土”,不是在內卷不過,而是視野和格局更高。如果非要窩里斗,斗個你死我活,中國汽車是沒有出路的,掌握全球市場話語權數十年的國際品牌,最終會坐收漁利。中國汽車的出路是什么?還是出海。

通過這幾年的快馬加鞭,長城汽車的海外征途和全球化戰況,目前已經形成七國十地技術網絡。研發中心分布中國(保定/上海等9大基地)、德國(新能源與燃料電池)、日本(造型設計)、美國(自動駕駛)、韓國(電池材料)等,共13個研發基地。

本土化研發推進顯著,比如:泰國團隊調整底盤高度適應鄉村路況,開發泰語車機系統;歐洲團隊針對窄路況優化智駕軟件。

三大海外制造基地則將產品輻射全球,比如:俄羅斯圖拉工廠年產能15萬輛,面向歐亞市場;泰國羅勇新能源工廠年產能8萬輛,面向當地和東盟;巴西工廠年產能5萬輛,面向巴西、墨西哥、阿根廷等。此外,還有數家KD組裝廠。

2024年,長城汽車海外銷量45.4萬輛,同比增長43.4%,占總銷量36.8%。而且,高價值車型出海正在形成趨勢,比如:坦克700 Hi4-T登陸哈薩克斯坦,魏牌高山進軍中東,歐拉好貓在泰國量產。

不止整車,長城汽車“森林生態”中的零部件子公司,也正與整車制造一起,協同出海。在泰國羅勇工廠,精工汽車、曼德電子等本土化生產,零部件本地化率超過了50%,一方面助力整車降本增效,一方面推進當地零部件市場供應。

在德國,蜂巢能源薩爾州模組廠、勃蘭登堡電芯廠,正在為歐洲車企提供本地化電池配套。在巴西,未勢能源聯合巴西政府推動氫能基建,將長城氫能技術輸出至拉美商用車市場。

很顯然,長城汽車已經在為接下來的發展,布局一盤體系化生態出海棋局,通過深度本土化構建產業協同網絡,實現從單一貿易向全產業鏈賦能的轉型。這一模式不僅重塑了長城汽車自身的全球競爭力,更為中國汽車產業出海提供了新范式。

全球化、高端化、森林生態……手握這些,長城汽車還懼怕“35歲危機”嗎?

其實,對于個人,你我都無須憂愁和恐懼人生的每個階段,時代在變,唯學習和進取不變。借用岳飛的一句話“三十功名塵與土,八千里路云和月”,人生的意義和樂趣,正是不斷經歷挑戰,而初心不變。