毫無疑問,2025年國內(nèi)汽車行業(yè)的開局是屬于智駕的,上至華為尊界S800智能技術(shù)的發(fā)布,下至比亞迪“全民智駕”的高調(diào)宣言,以至于汽車在普通國內(nèi)用戶的心中,可能真的已經(jīng)定義成一件數(shù)碼產(chǎn)品。

然而在新勢力的智能化高光下,“傳統(tǒng)品牌”寶馬最近卻低調(diào)發(fā)布了一項被稱為“大圓柱電池”的技術(shù),聽上去毫不炫酷甚至有些土氣的名字背后,卻能看到以寶馬為代表的歐洲車企依然在嚴謹?shù)闹厮茈妱訒r代的技術(shù)根基。這恰似一面棱鏡,折射出傳統(tǒng)汽車巨頭與造車新勢力在電動化轉(zhuǎn)型中的深層差異。

技術(shù)優(yōu)化還是底層重構(gòu)

就在我們的記憶還停留在寶馬的第五代動力電池技術(shù)的時候,這次發(fā)布的大圓柱電池已經(jīng)悄悄貼上了第六代的標(biāo)簽。

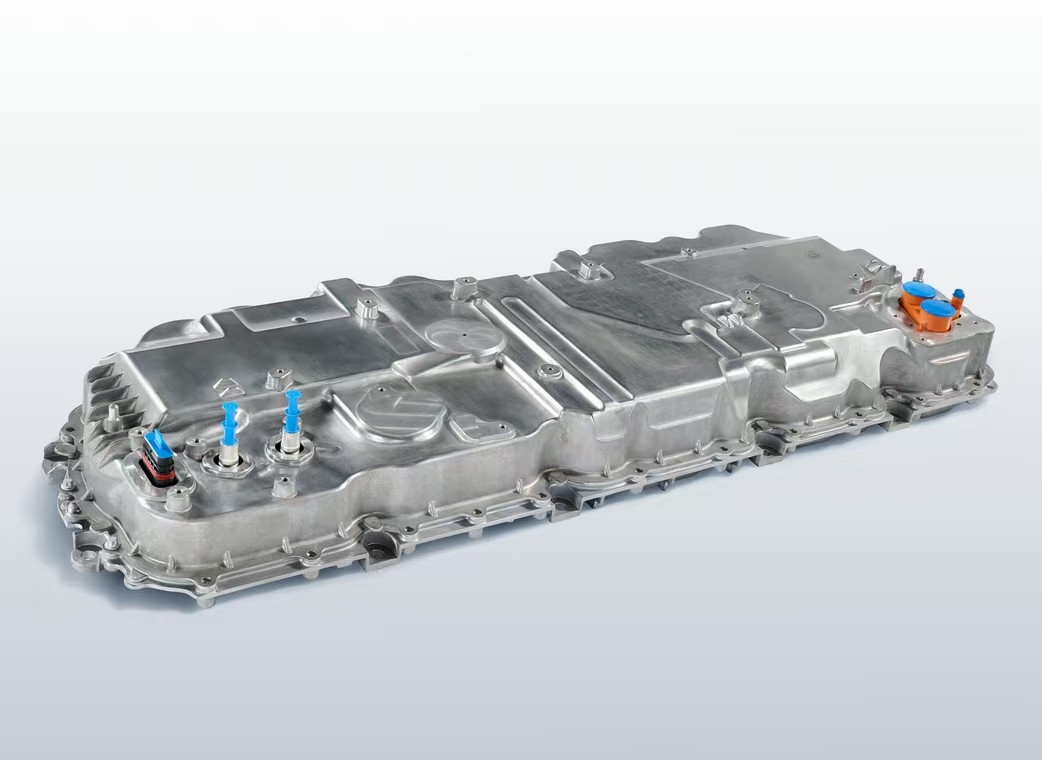

還是在沈陽生產(chǎn)基地投入試生產(chǎn),寶馬的第六代大圓柱電池,展現(xiàn)了德系車企特有的技術(shù)縱深。46毫米標(biāo)準(zhǔn)直徑、95/120毫米兩種高度規(guī)格的圓柱電芯,配合寧德時代共同攻克的無模組集成技術(shù),將電池包厚度壓縮至極限。這種從電芯形態(tài)到系統(tǒng)集成的全鏈路創(chuàng)新,延續(xù)了德國工程師對物理極限的執(zhí)著追求——能量密度提升20%、充電效率提高30%的技術(shù)參數(shù),每個百分點都凝結(jié)著材料科學(xué)與生產(chǎn)工藝的突破。

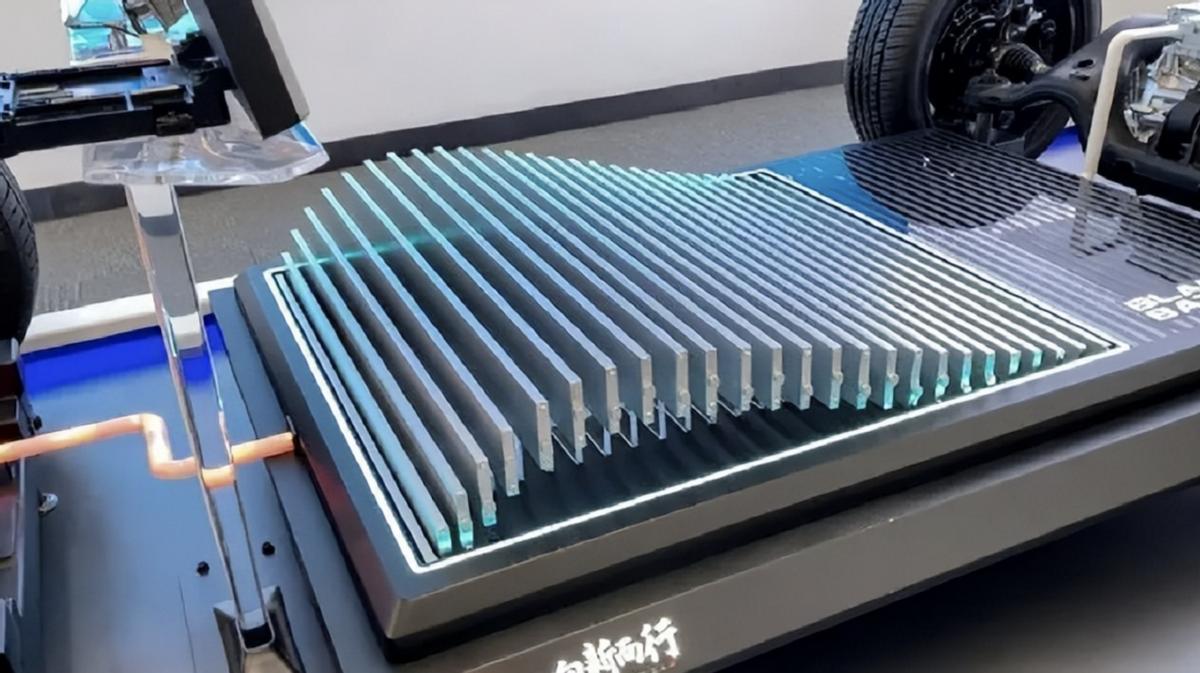

相較之下,另一個讓我們記憶深刻的比亞迪刀片電池則是走了另一種路線,更側(cè)重結(jié)構(gòu)創(chuàng)新,而華為DriveONE電驅(qū)系統(tǒng)則追求功率密度的極致。新勢力們擅長在現(xiàn)有技術(shù)框架內(nèi)進行排列組合,而寶馬的研發(fā)"天團"則選擇從底層重構(gòu)技術(shù)體系。當(dāng)中國車企用“Cell to Body”技術(shù)提升空間利用率時,寶馬已進化到"Pack to Open Body"階段,讓電池包與車身結(jié)構(gòu)真正形成力學(xué)共生。

比亞迪的刀片電池技術(shù)

可惜的是,這些都是消費者看不見的,當(dāng)然它們也就無法形成任何熱點。

智能生態(tài)的認知分野

同樣還是屬于寶馬的第六代技術(shù)體系,在2025 CES展出的寶馬新世代智能座艙,揭示了另一種技術(shù)哲學(xué)。視平線全景顯示將A柱到A柱的區(qū)域化為信息幕布,3D抬頭顯示系統(tǒng)在駕駛者視域內(nèi)構(gòu)建立體導(dǎo)航層,這些創(chuàng)新背后是寶馬對視知覺原理的深度研究。更值得關(guān)注的是其本土化策略——操作系統(tǒng)中70%的源代碼在中國開發(fā),AI大模型深度集成方言識別能力,展現(xiàn)出傳統(tǒng)巨頭對區(qū)域市場的敬畏。

反觀華為鴻蒙座艙或小鵬XNGP,更多體現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的產(chǎn)品思維:快速迭代的軟件生態(tài)、激進的人機交互設(shè)計、對用戶數(shù)據(jù)的深度挖掘。新勢力用消費電子邏輯改造汽車,而寶馬則在汽車工程框架內(nèi)漸進式創(chuàng)新。這種差異在語音控制系統(tǒng)尤為明顯:當(dāng)新勢力比拼"可見即可說"的覆蓋范圍時,寶馬的智能助理正在攻克物理按鍵觸感與語音指令的毫秒級協(xié)同。

也許這種執(zhí)著的追求在幾乎已經(jīng)拋棄物理按鍵的中國電動車市場已經(jīng)沒有太多意義,但對于全球市場來說,寶馬代表的歐洲技術(shù)體系依然有其市場。

產(chǎn)業(yè)布局的時空博弈

寶馬早在2012年就開啟了和寧德時代的合作,堪稱全球電動車研發(fā)的領(lǐng)跑人,自2017年起累計超140億元的研發(fā)投入,構(gòu)建覆蓋電芯研發(fā)、制造、回收的三大能力中心,與寧德時代長達13年的深度綁定。這種"長周期、重資產(chǎn)"的投入模式,與比亞迪的垂直整合體系形成鏡像。而華為等跨界玩家更傾向于輕資產(chǎn)模式,通過HI模式輸出智能解決方案。

在消費者感知層面,這種差異轉(zhuǎn)化為不同的價值認知。注重三電技術(shù)的傳統(tǒng)用戶,會為寶馬超過行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)10倍的151項電池安全測試買單;而追求智能體驗的年輕群體,則可能被華為ADS 3.0的無圖智駕吸引。當(dāng)新勢力用"軟件定義汽車"重構(gòu)價值鏈條時,傳統(tǒng)車企正將百年造車經(jīng)驗轉(zhuǎn)化為電動時代的"安全冗余"。

電車技術(shù)的殊途同歸

技術(shù)路線的分野正在催生新的行業(yè)生態(tài)。寶馬與億緯鋰能共建歐洲工廠,比亞迪向豐田輸出刀片電池技術(shù),華為向奔馳提供5G車載模塊,這些跨界合作預(yù)示著技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化的趨勢。在800V高壓平臺、碳化硅電控等關(guān)鍵領(lǐng)域,新舊勢力的技術(shù)代差正在縮小。

但核心差異仍根植于企業(yè)基因。當(dāng)寶馬工程師為勵磁同步電機設(shè)計碳化硅逆變器時,新勢力的研發(fā)團隊可能在優(yōu)化語音喚醒率。這種"硬件深潛"與"軟件快跑"的路線選擇,本質(zhì)上是對汽車產(chǎn)品本質(zhì)的不同理解——是移動的精密機械,還是智能的電子終端?

在電動化轉(zhuǎn)型的下半場,消費者或?qū)⒁娮C技術(shù)哲學(xué)的殊途同歸。寶馬計劃在2026年量產(chǎn)的"四電機"車型,暗示著性能取向與智能控制的融合;華為與賽力斯合作的智界S9,則試圖在駕控體驗上比肩傳統(tǒng)豪華。這場橫跨歐亞的技術(shù)長征,終將在用戶價值層面達成微妙平衡——正如燃油車時代,德國工藝與日本精工的共存之道。

當(dāng)充電槍插入寶馬大圓柱電池的瞬間,800V高壓平臺帶來的不僅是300公里續(xù)航的快速補給,更是傳統(tǒng)汽車工業(yè)對電動時代的鄭重回答。在這個技術(shù)加速折疊的時代,快與慢的辯證法正在重塑行業(yè)格局——新勢力用顛覆性創(chuàng)新打開可能,傳統(tǒng)巨頭則以體系化能力守護底線,兩者的碰撞與融合,終將定義智能電動車的終極形態(tài)。